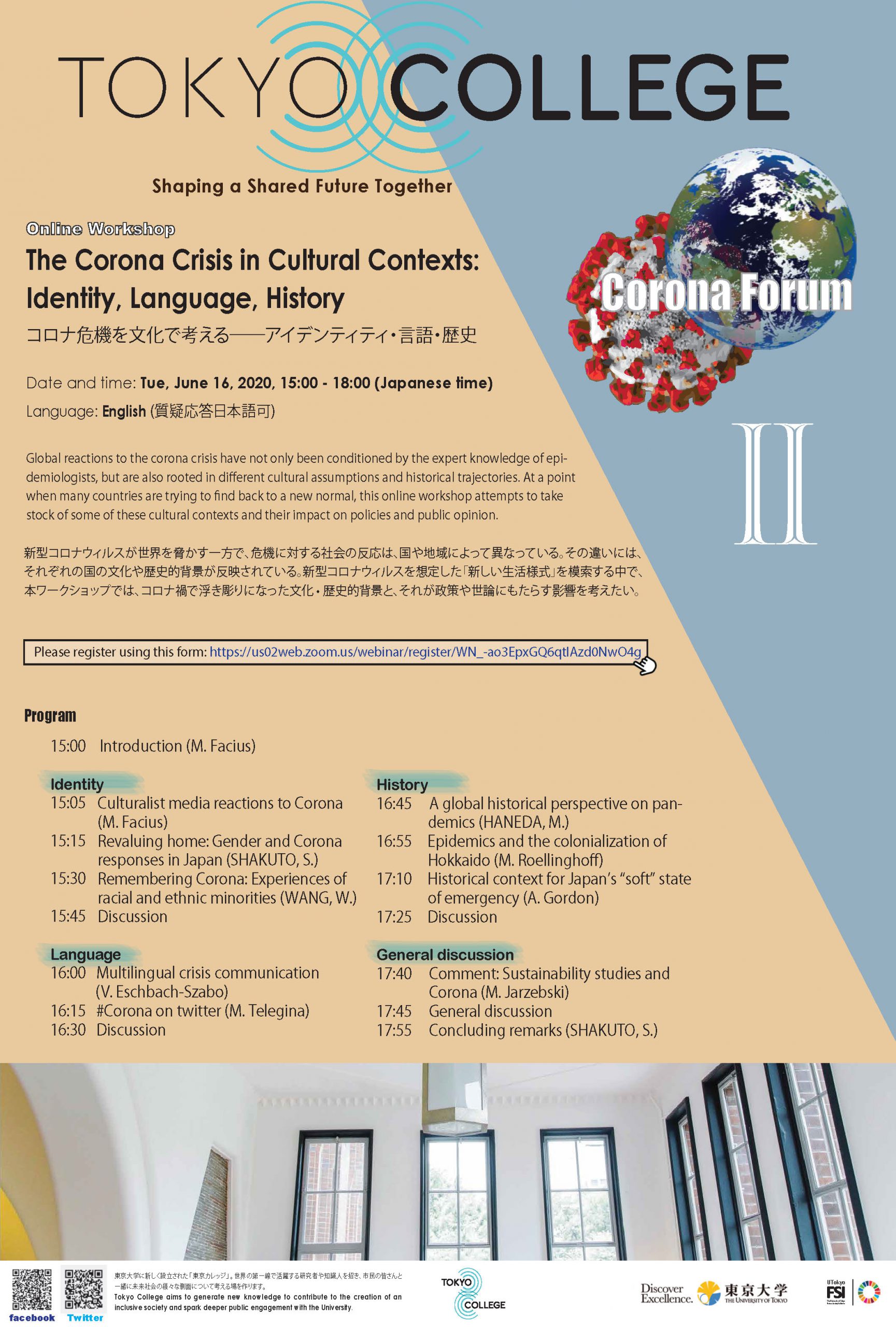

東京カレッジ・ワークショップ「コロナ危機を文化で考える―アイデンティティ、言語、歴史―」

研究者を対象とした初のオンライン・ワークショップ「コロナ危機を文化で考える」が6月16日(火)に開催されました

この3時間に及ぶワークショップでは、東京カレッジに所属する研究者9人が登壇し、事前に参加登録をした約70人が参加しました(大半は日本在住者でした)。私たちは東京カレッジの研究活動に関心を寄せていただいたことに深く感謝するとともに励まされ、今後もオンライン・イベントを続けていきたいと考えています。

今回のワークショップの構想は、新型コロナウイルスの感染拡大に対して発令された緊急事態宣言下で練られました。キャンパスでの活動が制約される中、東京カレッジの研究者たちは研究報告や議論をオンラインで定期的に行なっていました。また、内部でコロナ・セミナーを開いて、コロナ危機とその背景、影響について、それぞれの専門分野を踏まえてさまざまな観点から考察しました。そして、議論を継続し可能な限り速やかに公開することが私たちの使命だと判断し、このオンライン・ワークショップを企画しました。

世界的なパンデミックであるコロナ危機はもちろん、何よりも医療の緊急事態です。とはいえ、新型コロナウイルスとその人体への影響は、感染が及んだ国ではどこでも基本的に類似していますが、政策や世論は国によって大きく異なり、それぞれの文化的前提や歴史的経緯に根差したものでした。このワークショップでは、そうした文化的要素を、アイデンティティ、言語、歴史の3つのパネルで議論しました。

アイデンティティの主張の違いは、誰が犠牲者あるいは悪者とされるかに大きく影響しますが、加えて公衆衛生上の介入の受容度にも影響しました。Michael Facius氏は、多くの欧州諸国では、公衆衛生の専門家やメディアがマスクは感染拡大の抑制に効果がないという見解を押し広め、文化主義的なレンズでマスクはアジアの人々が着用するものだとみなしたため、マスクの着用が数カ月遅れたと述べました。

赤藤詩織氏は、コロナをめぐる日本のナラティブと政策はジェンダー化されていると指摘し、コロナウイルスとの勇敢な闘いは男性的な「国体」観と結びつけられ、看護に従事する女性の負担は過小評価されるか無視されていると述べました。Wang Wenlu氏はパンデミックの人種化を取り上げ、たとえば欧米では中国人、中国では黒人が悪者扱いされていると論じ、さらに、人種化されたマイノリティがそうした言説に対抗して自分たちのコロナ・アーカイブをつくり始めたことにも言及しました。

第2パネルでは、コロナ関連の情報がどのように言語的に表現されているのかが議論されました。Viktoria Eschbach-Szabo教授は公衆衛生に関するコミュニケーションの観点から、地方・国・国際レベルのさまざまな統治機関がコロナ関連の保健情報を多言語集団にどのように伝えたかを分析しました。Maria Telegina氏はデータモデリングをツイッターのコロナ関連ハッシュタグに用いて、ツイッター上の主要なトピックを明らかにするとともに、書き込まれた意見が及ぼしうるプラス・マイナスの影響に触れました。

第3パネルでは、現在のコロナ危機への対応を歴史的観点から考察しました。羽田正教授はコロナをスペイン風邪やペストなど過去の世界的感染症と比較して、コロナウイルスの拡大ペースが過去の感染症よりずっと速いのは、現代社会がグローバルに統合されているからであり、同時に協調的対応と情報交換も相当に加速しており、それが、今のところ致死率が比較的低く抑えられている一因になっていると述べました。

Michael Roellinghoff氏は明治期北海道の衛生政策に言及し、いわゆる近代衛生制度の確立につながった言説や政策が、他方ではアイヌ・コミュニティの生活様式や伝統医療を犠牲にしたことを強調しました。最後にAndrew Gordon教授は、感染拡大に対する日本政府の過去の対応策を振り返り、今回の日本のコロナ対策は比較的緩やかで(厳しい都市封鎖ではなく国民に自粛を要請)、過去の事例とは違うことを浮き彫りにしました。

閉会に当たり、Marcin Jarzebski氏と赤藤詩織氏は、パンデミックに対する各国・地域の反応を理解するうえで文化的要素が重要な意味をもつことを再度強調し、こうしたアプローチが今後のコロナ対応における連携強化にも一役果たせることを願うと述べました。

| 開催日時 | 2020年6月16日(火)15:00-18:00 |

|---|---|

| 会場 |

Zoom Webinar |

| 申込方法 | 事前申込制 ※満席のため受付終了 |

| 言語 | 英語(通訳なし) |

| 要旨 |

コロナ危機について、東京カレッジ所属研究者が3つの視点から自らの知見を披露し、意見交換を行います。新型コロナウィルスが世界を脅かす一方で、危機に対する社会の反応は、国や地域によって異なっている。その違いには、それぞれの国の文化や歴史的背景が反映されている。新型コロナウィルスを想定した「新しい生活様式」を模索する中で、本ワークショップでは、コロナ禍で浮き彫りになった文化・歴史的背景と、それが政策や世論にもたらす影響を考えたい。 |

| プログラム |

Zoomを用いた学術的なワークショップ。 登壇者:Michael Facius, SHAKUTO Shiori, Marcin Jarzebski, Viktoria Eschbach-Szabo, Maria Telegina, WANG Wenlu, HANEDA Masashi, Michael Roellinghoff, Andrew Gordon(全員、東京カレッジに所属する研究者です) |

| 主催 | 東京大学国際高等研究所東京カレッジ |