変わりゆく野火 ―世界が迫られる“火との共存(講演者:Thomas ELMQVIST教授)

イベント予定講演会/Lecture2026年2月18日(水)15:30-16:30

これまであまり影響を受けてこなかった地域でも、近年はより頻繁かつ激しい山火事が発生するようになっています。本講演では、変化しつつある野火のダイナミクスの背景要因、その影響、そして管理のあり方について考察します。気候変動、土地の放棄、森林化によって形成された「より可燃性の高い景観」が、世界的に火災の発生パターンを強めています。年間7億8,000万ヘクタールが焼失していますが、その多くは小規模のサバンナ火災である一方、大規模で破壊的な野火は増加しています。火は生態系を形づくってきた古くからの自然プロセスであり、利益と害の両方をもたらし、また私たちの生命や財産を脅かすこともあります。火災は制御するだけでは不十分です。予防、復元、土地利用計画、協力体制の強化、そしてリテラシー向上など、私たちがどのように「火」に積極的に適応していくべきかを提唱します。

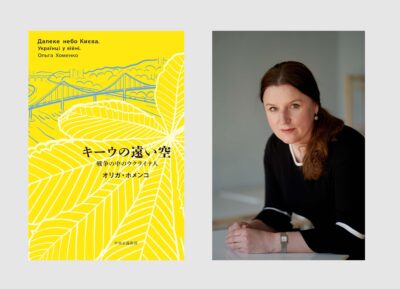

大勝後の日本の消費税:減税、改革、それとも両方?(講演者:Michael KEEN潮田フェロー)

イベント予定講演会/Lecture2026年3月5日(木)13:00-14:30(12:30開場)

自民党が衆議院選挙で歴史的な大勝を収めたのを受け、高市政権は、選挙中に公約した一時的な消費税の引き下げの検討を始めました。本講演は、こうした動きが日本の消費税制度や財政のあり方においてどのような意味を持つのかを考えます。一時的な負担軽減にとどまるのか、それとも本格的な改革への第一歩となるのか、あるいはその両方なのか。これらの可能性を議論します。

「トランジション」という概念をめぐって(講演者:Catherine VILLARD教授)

イベント予定講演会/Lecture2026年3月25日(水)14:00-15:00

「トランジション(transition)」という概念は、ラテン語の transire(状態を変える)に由来し、19世紀以降、さまざまな分野で用いられてきました。現在の議論では、気候変動や「エネルギー移行」といった文脈で語られることが多くなっています。

本講演では、「エネルギーの時間的な流れ」として理解される「パワー・トランジション(power transition)」という概念を紹介し、20世紀半ば以降に加速してきたエコ社会的な変化を説明します。そして、私たちが強力な化石燃料から自発的に離れていくという、かつてない課題について考察します。

技術的な解決策だけに依存するのではなく、社会的・人間的なイノベーションが中心的な役割を果たすことを強調します。再生可能で変動性のあるエネルギー源に適応していくためには、私たちの生活様式を根本的に見直し、長い時間をかけて環境に適応してきた生物のレジリエンス(回復力・適応力)から学ぶ姿勢が求められます。