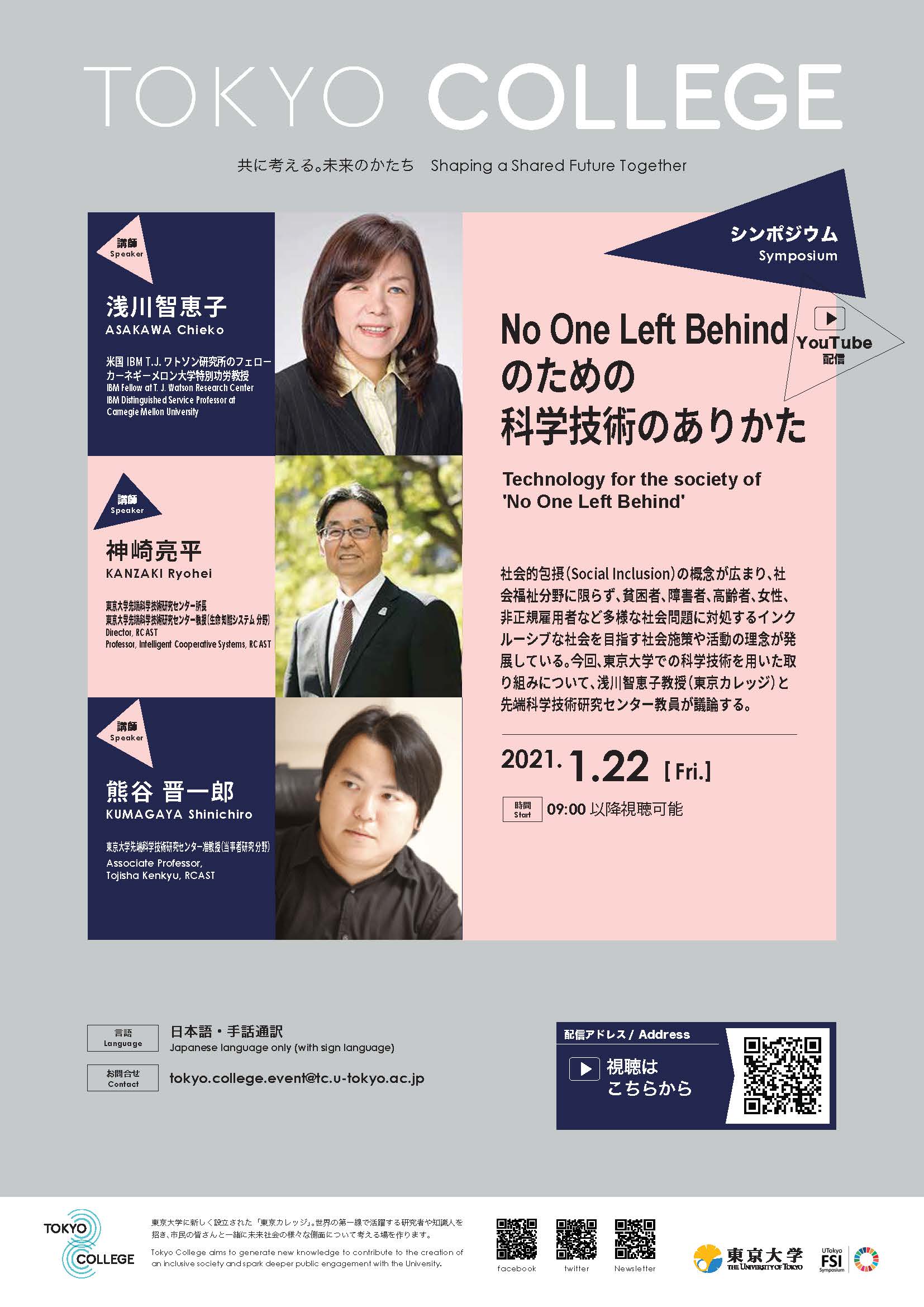

No One Left Behindのための科学技術のありかた

| 開催日時 | 2021年1月22日(金)09:00以降視聴可能 |

|---|---|

| 会場 |

東京カレッジYouTubeチャンネル(https://youtu.be/HV0OUml423g) |

| 言語 | 日本語(Japanese language only)・手話通訳(Sign language interpretion)・日本語字幕(Japanese subtitles) |

| 要旨 |

社会的包摂(ソーシャルインクルージョン)という概念が、社会福祉の課題に限らず、貧困者、障害者、高齢者、女性、非正規雇用者など多様な社会問題に対処する、インクルーシブな社会を目指す社会施策や活動の理念に発展してきている。 東京大学では、先端科学技術研究センターの障害教員が中心となり、バリアフリー支援室、環境安全センター、大学総合教育研究センターなどの学内組織とも連携しながら、誰ひとり取り残さないインクルーシブなキャンパスの実現を目指し、2020年度から「インクルーシブ アカデミア プロジェクト」を始動している。 IBMフェローの浅川智恵子氏を東京カレッジに招き、先端研との活動と合わせ、議論を行う。 |

| プログラム |

1 神崎教授 「アートと科学技術によるインクルーシブな社会の実現」 2 熊谷准教授「インクルーシブなSTEM研究環境の構築・先端研での取組」 3 浅川教授「AIで実現するインクルーシブな社会」 4 ディスカッション 6 まとめ |

| 講師プロフィール |

浅川智恵子 米国IBM T.J.ワトソン研究所のフェロー、カーネギーメロン大学特別功労教授、東京大学先端科学技術研究センター フェロー、東京カレッジ教授。過去30年間に亘ってアクセシビリティの研究と開発に努めてきた。視覚障害のための技術に挑戦することにより、視覚障害者およびその他支援の必要な全ての人に、インターネット技術に対する全般的な利用方の技術的な開発をすすめている。研究領域としてはAIを利用し、視覚障害の領域において、社会で失われた能力や弱まってしまった能力を補う先進的な認知支援に関する研究をすすめている。

神崎亮平 東京大学先端科学技術研究センター所長、東京大学先端科学技術研究センター教授(生命知能システム 分野)。ニューロンから脳を創り、理解し、生かす研究。脳内の神経回路は、状況・経験・環境に応じて、情報処理や運動制御の方法をダイナミックに変化させ、環境に適応した行動を発現させます。このような環境適応能(知能)を生む神経回路の設計デザインを、10万個程度の神経細胞からなるカイコガ(昆虫)の脳を対象として、情報学・工学・生物学の融合アプローチにより解明することを目的としています。

熊谷 晋一郎 東京大学先端科学技術研究センター准教授(当事者研究 分野)。当事者研究とは、障害や病気を持った本人が、仲間の力を借りながら、症状や日常生活上の苦労など、自らの困りごとについて研究するユニークな実践である。当事者研究は統合失調症を持つ人々の間で行われ始め、徐々に、依存症や脳性まひ、発達障害など、様々な困りごとを持つ人々の間に広まった。我々は、仮説生成と検証、グループ運営技法、回復効果という、当事者研究が持つ3つの側面に注目している。

|

| 主催 | 共催:東京大学国際高等研究所東京カレッジ/東京大学先端科学技術研究センター |

| お問い合わせ | tokyo.college.event@tc.u-tokyo.ac.jp |