Deep Interdisciplinarity: ミシェル・セールを読む

東京カレッジの読書会「Deep Interdisciplinarity」に連動した新しいブログ・シリーズをご紹介できることを嬉しく思います。昨年、私たちは毎月集まり、研究方法や学術研究の未来に関する基本的な問いについて議論してきました。このブログ・シリーズでは、これまでの議論、読書会資料、そして私たち自身の研究実践から得られた洞察についてお伝えしていく予定です。また、東京カレッジ内外の同僚たちが同じテーマについて意見を交わし合う場にもなります。

「Deep Interdisciplinarity」をテーマにした新しいグループが東京カレッジにできると聞いたとき、私はぜひ参加したいと思いました。グループの名称に惹かれたのです。学問分野を隔てる境界線に悩まされてきた者にとって、「deep」なinterdisciplinarity(学際性)という概念は、学際研究に向けられる「ディレッタンティズム」という批判への反論として高く評価できると思いました。多くの学者が研究分野をより小さなテーマに細分化することを強いられているように感じている一方で(例えば、私は自分自身を19世紀のブラジル文学の専門家だと説明することがよくあります)、学術分野で最も活気あるのは複数の学問分野が重なり合うことが可能な領域であると思っていました。それは、大学の学部を紹介するパンフレットに登場するようになった新しい混成語(バイオロボティクス、神経美学、古ウイルス学、フィトセミオティクス、地理哲学など)にも表れています。

しかしながら、これほど多くの研究分野が新たに生まれつつあるにもかかわらず、それらを実践する人々にたいするある種の懐疑的な眼差しはいまでも潜んでいるように思います。それは、その学問領域の枠組みを理解することなく、表面的に流し読みをして無分別に理論や概念を取り上げる、というようなイメージです。しかし、「deep interdisciplinarity」という概念は全く異なるイメージを呼び起こしました。私が想像したのは、学者が自らの専門分野を深く掘り下げ、問いを追及するなかで道に迷い、そして気がつくとこれまで出会ったことのない新しい文献や実践のトンネルの中で歩みを進めている、という姿です。

そこには、学問について考えるアプローチとして、ただ新しいだけでなく、ラディカルで斬新な方法の輪郭があると私は思いました。

このような精神のもとで毎月の読書会は始まりました。このような精神のもとで毎月の読書会は始まりました。島津直子教授とジャン ルイ・ヴィオヴィ教授(連携教員)を中心に、トレント・ブラウン准教授、ミハエル・ハチウス准教授、ウーデ ・アラリット(ポストドクトラル・フェロー)、そして私Cintia Kozonoi VEZZANI(ポストドクトラル・フェロー) が参加しています。

このシリーズの最初のブログとして、私自身の学際的な探求にインスピレーションを与えてくれた本『Conversations on Science, Culture, and Time: Michel Serres with Bruno Latour』を取り上げたいと思います。

この本は、フランスの哲学者ミシェル・セールとブルーノ・ラトゥールの対話のかたちで構成されています。1990年代のものですが、この二人の知の巨匠が最近亡くなった今、より意味あるものとなっています。この本はミシェル・セールの思想への優れた入門書であり、セールは、共感的なラトゥールに自身のやりかたを説明することに多くの時間をかけています。

ミシェル・セールを読むといつも庭で遊ぶ我が子が思い出されます。娘は舗装された道を歩くのではなく、いつも花壇を歩きたがります。ミシェル・セールは晩年になっても、知の庭にいる子どもであり続けました。彼の著書はどれも思想史を通した冒険の旅の記録であり、そして馴染みのある名前でさえハッとするような新しい視点から見えてくるのです。

セールには子どもらしさがある一方で、どこか犯罪者的なところもあります。彼は認識論に関する多くの違反を犯しており、そのほとんどは形容詞の不適切な使用に関係しています。例えば、彼は古代ローマの詩人ルクレティウスの著作を「科学的」だと主張する一方で、物理学者サディ・カルノーの著作についてさらりと「詩的」だと言います。そして、これらの認識論的違反行為について、ラトゥールがセールに問いただしても、セールはまったく悪びれることはありません!さらにセールはこのように主張します。

「私の考えでは、モンテーニュやヴェルレーヌの作品には、物理学や生物化学と同じだけの根拠があり、翻って、科学には夢と同じくらい多くの不合理がしばしば散りばめられている。根拠とは、統計学的にあらゆる場所に分布しており、誰もそれを独占的に主張することはできない。」

セールは大学の主たる機能は「従順な若者の再生産」と見なしており、そのような大学のありかたに彼は時間を費やすことはありません。彼の経歴は教育にたいする異なるアプローチの可能性を示していますが、それは、時空を個別の学問分野に分割するという我々の傾向をまったく配慮しないものです。

「ギリシャ語とラテン語の古典学で学位を取得した。そして、科学も学び、数学の学位も」とセールはラトゥールに言います。これがハイブリッドな種子となり、そこから彼の突然変異の哲学が芽生えたのです。しかし、「プルタルコスと偉大な物理学者たちを」彼が読んだことの最大の影響は、おそらくこれらの書物によって育まれた奇妙な時間概念です。

セールは進歩という概念をかたくなに受け入れようとしません。しかし彼は、文化の衰退を嘆く保守主義者ではありません。むしろ、時における一瞬一瞬が過去と未来を圧縮したパリンプセストであると確信しています。ルクレティウスの『De rerum natura』は、古代の詩集を装った21世紀の物理学の教科書であり、カルノーの『は、19世紀の物理学の教科書を装った古代の宇宙論的叙事詩なのです。

セール自身は学者というよりは、彼がしばしば象徴として用いるトリックスター、ヘルメス神の現れのように見えます。セールの思想を最も明確に表現したこの本が対話形式をとっていることに改めて注目しておきたいと思います。ソクラテスの対話が今もなお哲学の最大の功績とみなされているにもかかわらず、この古来の形式で自らの思想を発表しようとする現代の哲学者はほとんどいません。幸いにも、セールは他の哲学者とは違います。そして、この本において、セールとラトゥールはソクラテスとテアイテトスの役割を担い、互いの知恵を道具として用いながら、知の根源を解き明かしています。

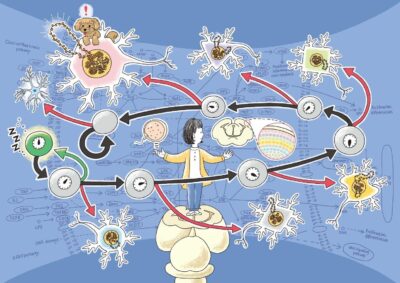

ミシェル・セールの哲学的影響を受けたアテネの学堂, GPT-4oによる生成

ある意味で、「Deep Interdisciplinarity」グループは、この廃れた思考アプローチに向けた意思表示でもあります。このようなテキストについて議論するために集まることで、考えや思想をばらばらに隔ててしまう制度的障壁の下にある共通の基盤を見つけたいと思っています。

あるとき、セールはラトゥールに問いかけます。「もしも哲学が未来の世界を生み出さないとしたら、哲学にはどのような価値があるというのだろうか?」 彼のこの哲学への問いは、より広く学問全体への問いかけでもあると言えるでしょう。そして、「deep interdisciplinarity」と私たちの小さなグループが、はるかに興味深く示唆に富んだ世界をもたらす一助となればと願っています。