「生・命」から振り返る2021年

2021年を振り返ると、年始めにテレビ番組の中で今年の目標を尋ねられたタレントのいとうあさこさんが「生きる」と答えた話題が多くの共感を呼び、ツイッターのトレンドにあがっていたことを思い出します。[1] 先日、京都の清水寺で発表された「今年の漢字」は「金」でしたが、今年は例年よりも「生きる」という3文字が頻繁に目に留まる1年でした。今年出版された書籍や近日発売予定の書籍の中にも、学術書、ビジネス書からレシピ本まで様々なジャンルで「今を生きる」「好きなことだけで生きる」「幸せに生きる」「豊かに生きる」「あるがままに生きる」「自由に生きる」「共に生きる」「一人で生きる」等々、「生きる」というキーワードを含むものが数多くあります。

「生きる」こと、さらに言えば、「どう生きるのか」という問題は、遥か昔から人間が向き合ってきた共通課題ですが、昨今これほどに注目が集まるのは、生きること自体が難しい近年の世相を反映しているかもしれません。少なくとも今このブログを書いている私とこの投稿をお読みくださる皆さんは2021年を生きたという点において共通していますが、それが叶わなかった方々が沢山いるという現実も重く受け止めなければなりません。日本国内だけでも、厚生労働省の人口動態調査によれば今年9月までの死亡数は約107万5千人で、前年同期より約6万人増え、平年を上回る「超過死亡」が記録されたことが分かっています。[2]

昨年より東京カレッジの研究テーマには「生・命(いのち)の未来」(Life and its Value for Future Society)が新たに加わり、シンポジウムや研究会を通して日々意見交換が行われています。[3] 東京カレッジにおける2021年の活動を通して、私自身も、人文学が「生・命」に及ぼす影響について考える機会がありました。2021年を生きた個人の視点から、「生きる」ことを肯定するために大いに役立った人文学と、私たちが「どう生きたいのか」を起点に構想する未来について以下に書き留めておきたいと思います。

「生きる」ことを受け入れるために

抱える問題が大きくなりすぎた時、命を絶つことでしか解決できない、という考えに陥り、希死念慮を抱く人は少なくありません。仲田泰祐准教授(東京大学大学院経済学研究科・経済学部)らの調査によると、2020年3月から2021年8月末までの超過自殺は約4,400人(うち20代女性が一番多く約700人、次に多いのが30代、20代男性)であったそうです。[4] 更にコロナ禍の特徴として、児童(小・中・高生)[5]と大学生[6]の自殺者が増えていることが懸念されます。うつ病や精神疾患の引き金とされる経済的困窮については、適切な生活支援が行われ社会状況がいち早く改善されることを望みますが、同時に「根本的な対策」が必要だと感じます。「根本的な対策」とは、どうすれば死にたい人を止められるか、という問いよりも、どうすれば「生きる」ことを肯定的に捉えられるのかを考察することで導かれるのではないでしょうか。

精神科医の平光源氏は著書『あなたが死にたいのは、死ぬほど頑張って生きているから』の冒頭で「人は、何かをしているから価値があるのではありません。その存在自体に価値があります。でも多くの人は、『この世の結果』にこだわってしまいます。」と書いています。[7]まず、「この世」という表現は私たちが「生きて」いる間にいる場所を指し、いつか死を迎えると「あの世」(この世ではない場所)に行くという死生観が現れています。次に、「結果」というのは「試験に合格した/しなかった」「試合に勝った/負けた」など〇か×で決まる出来事や、「良かったこと」「悪かったこと」に分類される事柄を指しているのでしょう。この世で起こった目の前の出来事を良いか悪いかのどちらかに振り分けて考え続ける限り、良くないことばかりが続いた日には、自己の存在自体を否定したくなってしまっても無理はありません。

そこで、「この世の結果」に囚われない考え方を身に着け、「生きる」ことを肯定的に捉えるためには、人文知を活用することが非常に有効だと考えます。例えば、生命の哲学という分野を提唱する森岡正博教授(早稲田大学人間科学部)の著書『生まれてこないほうが良かったのか?』は様々な死生観について知る上で大変参考になります。「私は生まれてこない方が良かった」と主張する反出生主義との関係から、近現代ヨーロッパの文学と哲学、古代ギリシア文学、古代インドの「ウパニシャッド」の宗教世界、ブッダの原始仏教などを幅広く網羅し捉え直す一冊です。第6章「ニーチェ-生まれてきた運命を愛せるか」において、著者がニーチェの永遠回帰の思想について解説している箇所があります。

私の生は孤立していない。それはすべてのものごとと、空間的にも、時間的にもつながりあっている。まず空間的に見てみれば、もし私がいまこの瞬間に対して「イエス」と言うことができるならば、それは私の存在に対してのみならず、私以外のすべての存在に対してもまた「イエス」と言ったことになる。次に時間的に見てみれば、もし私がいまこの瞬間、幸福に打ち震えたならば、この瞬間へと流れ込んでそれを準備したすべての過去の出来事、そしてこの瞬間から引き続いて起きるであろうすべての未来の出来事に対して、「イエス」と言ったことになる。このようにして、私がいまこの瞬間に対して「イエス」と言うことによって、過去・現在・未来にわたるすべてのものごとが全体として肯定され、救済されるということになるというのである。[8]

つまり今この瞬間に「生きる」ことを肯定するためには、繰り返したくない辛い経験や人類の残虐な歴史までを、さらには、自分だけを切り離して肯定するのではなく全てに繋がる生命を含みこんだ全てを、イエスと受け入れなければならないという主張です。そうまでして「生きる」ことを肯定するべきか否かをここで議論するつもりはありませんが、少なくとも、永遠回帰の思想は目先の結果ではなく広い宇宙“全体”に意識を向けるきっかけになると考えます。幸福な瞬間だけを切り出して何度でも体験したいと思い、辛い経験は避けたいと考える人間の性について知ることも、人間として生まれてきたからこそ経験できる貴重な体験と言えるかもしれません。人類の歴史を振り返り、地域や宗教によって多様な死生観があることに目を向けることで、自分のイメージする「この世」が相対化され、目先の結果だけが自己の存在価値を決定付けているとは限らないことが確認できるでしょう。

「どう生きたいか」を起点に未来を構想する

東京カレッジでは、東京大学教養学部のリベラルアーツプログラム「全学自由研究ゼミナール」の枠組みの中で、学際的な学部ゼミ「2050年の地球と人類社会―分野横断的アプローチを通して」を開催しています。東京カレッジ研究者の有志が共同でデザイン、指導するこの授業は東京カレッジのミッションを教育に反映させる機会でもあります。ゼミは東京カレッジが重点を置く以下の分野横断型研究のテーマに沿って、5つのブロック(デジタル革命と人類の未来、地球の限界への挑戦、内から見た日本、外から見た日本、2050 年の人文学、生・命(いのち)の未来)から構成され、それぞれのテーマで、講義と演習を組み合わせた授業を行います。

私は、先週担当した「人文学の未来」と題した授業の中で、30年後の人文学と大学の未来について学部生と一緒に議論する機会に恵まれました。未来を考えるための準備として1970年に構想された2020年の日本を振り返ると、そこには「人間の働く時間は、1日4時間に短縮される。肉体労働は、まったく姿を消し、人間は電子ビジネス装置で、いつもメカニズムと技術革新に囲まれる。」という理想が描かれていました。しかし実際の2020年、私たちは異なる現実の目撃者となりました。なぜ短時間労働が実現しないのかを問うた故デヴィッド・グレーバー教授の『ブルシット・ジョブ-クソどうでもいい仕事の理論』[9]がベストセラーになるほど人々はストレスを抱えながら長時間労働を続けています。

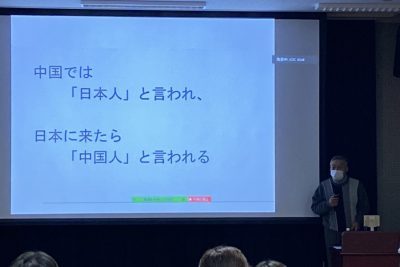

過酷な労働のイメージは、現役の学部生が大学という場所をどう捉えているかにも影響していることが分かりました。大学の存在について尋ねると、「社会的な責任を負わずに自分の裁量で自由に学べる限られた時間」「将来に直接的に役に立つとは限らないような知識を学べる場所」と捉えているとの声が多く聞かれました。同時に、「社会に出たら求められることしかする時間がないのではないか」「仕事を始めたら仕事に直接役立つことが最優先になりそう」という時間も自由も奪われた社会人生活を危惧する声もありました。中でも印象的だったのは、「大学が終わった瞬間に自由が終わると考えるだけではこの先が不安になる。ずっと心のなかでは自由な気持ちをもって生きていきたい。」という意見です。現代日本において、受験と就活の狭間にある大学は、モラトリアム期間という位置づけから脱し得ずにいます。しかしこの状況は、社会において大学は、有限の中にも無限を見つけられる場所であり、「生きる」ことを自由に模索できる最後の砦のような存在であることを私たちに教えてくれます。

1960年以降、産業界からの要望に押され日本の大学における人文学は弱体化していきました。[10]その過程で失われた様々なものを再び取り戻すためには、そして誰しもが「生きる」ことを肯定できる社会を作るには、大学という場を(社会の中で、また、一人一人の心の中で)再定義することが必要と考えます。今年は1964年以来の東京オリンピックが開催されました。「金」の獲得を目指す裏で「生・命」が軽視されていなかったか?そのバランスは取れていたのか?2021年、「生きる」という目標を達成した私たちは、もう一度「どう生きたいのか」を出発点に未来を構想する責務があると感じます。

[1] https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5ff7ddedc5b65671988446ab

[2] https://www.nikkei.com/article/DGKKZO78321820Z01C21A2CM0000/

[3] https://www.tc.u-tokyo.ac.jp/weblog/2194/

[4] https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0123G0R01C21A1000000/

[5] https://www.mext.go.jp/content/20210507-000014796-mxt_jidou02_006.pdf

[6] https://diamond.jp/articles/-/281842?page=2

[7] 平光源[2021],『あなたが死にたいのは、死ぬほど頑張って生きているから』サンマーク出版.

[8] 森岡正博[2020],『生まれてこないほうが良かったのか?―生命の哲学へ!』筑摩選書, 223-224.

[9] David Graeber[2018], Bullshit Jobs: A Theory (UK: Penguin) (デヴィッド・グレーバー, 酒井隆史・芳賀達彦・ 森田和樹(訳)[2020], 『ブルシット・ジョブ-クソどうでもいい仕事の理論』岩波書店).

[10]吉見俊哉[2016],『「文系学部廃止」の衝撃』集英社.