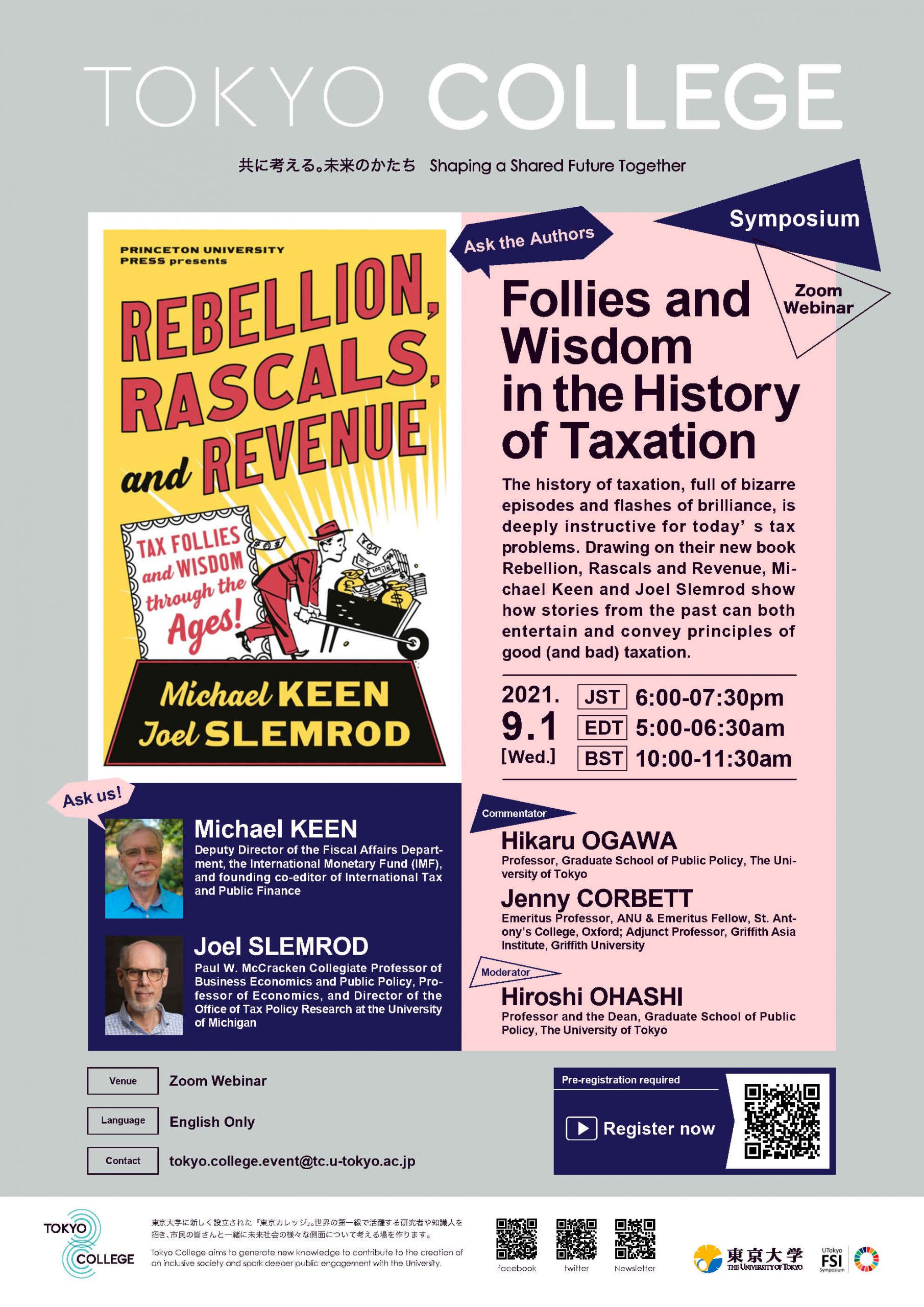

著者に聞く! 『課税の歴史における愚行と英知』講師:Michael KEEN氏 & Joel SLEMROD教授

| 開催日時 | 2021年9月1日(水)18:00-19:30 (日本) / 10:00-11:30 (イギリス) / 5:00-06:30 (アメリカ東海岸) |

|---|---|

| 会場 |

Zoom ウェビナー (こちらからご登録ください) |

| 申込方法 | 事前申込制 |

| 言語 | 英語 |

| 要旨 |

奇抜なエピソードや閃きに満ちた課税の歴史は、今日の税務問題と深い関わりがあります。著者のMichael KEEN氏とJoel SLEMROD教授が、新刊『Rebellion, Rascals, and Revenue』をもとに、過去の物語が良い課税(および悪い課税)の原則をいかに娯楽性を持って伝えることができるかについてお話します。 |

| プログラム |

発表 Michael KEEN (IMF財政局次長) & Joel SLEMROD (ミシガン大学教授) コメント 小川光 (東京大学公共政策大学院教授) & Jenny CORBETT (ANU名誉教授) 議論/Q&A 司会 大橋弘 (東京大学公共政策大学院教授)

2021年7月時点の情報となります。 |

| 講師プロフィール |

発表者(著者): Michael KEEN Michael KEEN氏は、国際通貨基金(IMF)の財政局次長で、それ以前は、租税政策部長を務めました。IMF以前は、エセックス大学の経済学教授、クイーンズ大学(カナダ)および京都大学(日本)の客員教授として研究・教育を行っています。 著書に『The Modern VAT』、『Taxing Profits in a Global Economy』、共編著に『Digital Revolutions in Public Finance』、『Inequality and Fiscal Policy』、『Mitigating Climate Change』などがあり、石油・鉱物の課税、税関行政、労働市場制度などについても執筆しています。 2003年から2006年まで国際財政学会会長を務め、2010年にはCESifo Musgrave Prizeを受賞、2018年には米国国税協会から、財政学の研究と実践への生涯にわたる顕著な貢献に対してDaniel M. Holland Medalという最も名誉ある賞を受賞しました。 International Tax and Public Financeの創設共同編集者であり、Review of Economic Studiesの副編集長、Journal of Public Economics、American Economic Journalの編集委員を務めました。また、『Review of Economic Studies』の副編集長、『Journal of Public Economics』、『American Economic Journal: Economic Policy』、『Economic Policy』など多くの雑誌の編集委員、複数の学術機関の諮問委員を務めています。

Joel SLEMROD Joel SLEMROD氏は、ミシガン大学Stephen M. Ross School of Businessでビジネス経済学と公共政策のPaul W.McCracken教授、および経済学部教授を務めています。また、学際的な研究センターである税務政策研究室の所長を務めています。 著書の一つである『Taxing Ourselves: A Citizen’s Guide to the Great Debate Over Tax Reform』(Jon Bakija氏との共著)は現在第5版が発行され、中国語と日本語にも翻訳されています。そのほか『Tax Systems』(Christian Gillitzer氏との共著)、『Taxes in America: What Everyone Needs to Know』(Leonard Burman氏との共著)などを執筆しています。最近では、2021年にMichael KEEN氏との共著『Rebellion, Rascals, and Revenue』を出版しました。 2005年から2006年までNational Tax Associationの会長、2015年から2018年までInternational Institute of Public Financeの会長を歴任しました。2012年には、National Tax Associationの最も名誉ある賞であるDaniel M. Holland Medalを受賞し、公共財務の研究と実践に対する生涯にわたる顕著な貢献が認められました。1992年から1998年まではNational Tax Journalの編集者、2006年から2010年まではJournal of Public Economicsの共同編集者を務めました。

コメンテーター: 小川 光 東京大学公共政策大学院 教授

Jenny CORBETT オーストラリア国立大学名誉教授、 オックスフォード大学セント・アントニーズ・カレッジ 名誉フェロー、グリフィス大学 アジア研究所非常勤教授

司会: 大橋 弘 東京大学公共政策大学院 院長 |

| 主催 | 東京大学国際高等研究所東京カレッジ | Tokyo College, The University of Tokyo |

| お問い合わせ | tokyo.college.event@tc.u-tokyo.ac.jp |