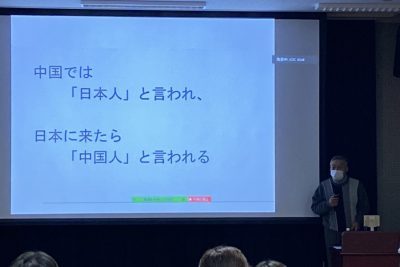

ジェンダーとセクシュアリティをどう展示するか——東京国立博物館特別展「江戸☆大奥」を振り返って

2025年9月9日、東京カレッジ「ジェンダー・セクシュアリティ・アイデンティティ研究会」のメンバー6人で、東京国立博物館の特別展「江戸☆大奥」を観に出かけました。大奥は江戸時代(1603~1868年)、江戸城内にあって、将軍の御台所(正室)や側室、お付きの女中たちが生活する場所でした。秘された閉鎖空間であった大奥は好奇心や憶測の対象となり、江戸時代から現在に至るまでアーティストや作家が大奥の世界を想像して木版画や歌舞伎、小説、漫画、テレビドラマなどに描いてきました。それゆえこの特別展のねらいは、歴史資料のほか、個人の所用品や衣装、楽器などを展示して、隠された過去の真実に迫ることにありました。

もっとも私たちは展示をただ観に行ったのではありません。ジェンダーとセクシュアリティが展示空間において、アーティストや学芸員、鑑賞者によってどう構築されていくのかを分析したいと思っていました。また、記憶の政治に思いめぐらし、主催者はこの展示で何を強調し、何を重要視せず、何を除外したのか、それはジェンダーとセクシュアリティに関する現代日本の議論にどのような意味をもつのかを考察したいと考えてもいました。以下は、同行したメンバーの鑑賞記です。

目に見えないものを解釈する

Hee Eun Kwon(東京カレッジ、ポストドクトラル・フェロー)

大奥展は4つの章で構成され、江戸城の女性たちの居所の隠された真実を明かすという意欲的なメッセージが冒頭に掲げられていました。第1章「あこがれの大奥」では、レプリカの橋が来訪者を迎えます。橋の向こうには江戸城の四季を描いた屏風が据えられていました。後半に展示された徳川時代の双六は、婚姻を最終目標とする江戸時代の社会的願望を(皮肉ではなく)強調するものでした。

第2章「大奥の誕生と構造」に展示された歴史資料は注目すべきものでしたが、翻訳されておらず、誰もが理解できるものではありませんでした。日本語を解しないであろう来訪者は資料の豊かさを享受できず、短いタイトルから漠然とした理解を得ただけで会場を歩きまわっていました。

第3章と第4章は個人蔵の品々や日常生活を探る企画で、目を奪われるものでした。掛袱紗(かけふくさ)や四季折々の着物、雛人形、大奥で演じられた歌舞伎の豪華な衣装など、ゆかりの品々が展示されていました。それらは手の込んだつくりで美しいのですが、一つひとつにまつわる背景説明はありませんでした。たとえば、ある衣装については、「紀姫が手にしていたであろう経済力がうかがわれる」との趣旨の記述のみでした。このような傾向は展示の説明全般にわたって見られました。

「学術的な知見」を提供するというには物足りない展覧会でした。大奥の女性たちが「知性を働かせて(厳格な男社会で)権勢を手にする」とはどういう意味なのでしょうか。展示の導入部であった橋を渡って屏風の先の江戸城にたどり着けないのと同じく、大奥の隠された「真実」は依然としてほぼ謎であり、好奇心は掻き立てられたものの、新事実はほとんどありませんでした。

おそらく最も注目すべきは、来訪者(多くは高齢者)が静かに恭しく説明文や文様を一つずつ、なかには双眼鏡を使って見ておられたことでしょう。私はいま、皇居を見渡せる「東京ミッドタウン日比谷」でこの原稿を書いていますが、まさにこの魅了と、その向こうを見たいという切望が尽きないからこそ、大奥は日本人の想像の世界に存在し続けるのでしょう。

将軍の陰で

北田依利(東京カレッジ、ポストドクトラル・フェロー)

漫画・アニメの『大奥』(男女を逆転させて徳川時代を描いた異色の作品)が大好きで、この展覧会に出かけるのをとても楽しみにしていました。最も印象深かったのは、歴代将軍の正室を紹介したパネルでした。日本の公教育を受けて育った私は、将軍の名前はだいたい知っていましたが、正室の名前はだれ一人知らないことに気づかされました。江戸幕府を創建した徳川家康の妻・築山殿の生涯を想像させるような歴史の教科書の記述はありませんでした。そのパネルによれば、築山殿は家康から暴力を受けていたそうです。これはよく知られている家康のイメージとはまるで違います。家康は、ことに同時代の織田信長や豊臣秀吉と比べて忍耐強く平静な人物だとされてきたからです。七代将軍家継の正室・吉子の小伝も目に留まりました。吉子は2歳で当時7歳の家継の許婚(いいなずけ)となりましたが、家継はほどなくして死去し、吉子は2歳から死ぬまで「未亡人」として生きました。パネルに表示された結婚の多くは幸せではなかったようです。しかし将軍家に嫁がなければ、これらの女性の生涯に関する記録はほとんどないのかもしれません。

こうした記録の断片に触れ、彼女たちが気の毒に思えました。明治維新以前の「前近代的な」封建制度のもとで、運任せの婚姻で人生がほぼ決まったのですから。同時に彼女たちの名前と小伝は、彼女たちの存在がいかに軽んじられていたかをしっかり証明しています。私自身はこうした周縁化された女性たちについて学んだことがなく、想像も及びませんでしたが、歴史の物語がいかに男性の視点を優先した極めてジェンダー化された手法でつくられているかを思い知らされました。

評判高いこの展覧会に東京カレッジのメンバーと行けたことは有意義な経験でした。互いの考えや批評を語り合い、質問に受け答えし、歴史研究者として、また日本で育った者として展示と向き合うことができました。

大奥展で女性の声を探る

Shannon Welch(東京カレッジ、特任研究員)

この展覧会によれば、大奥は「庶民のあこがれの場所でしたが、江戸城の奥深くに隠され続けた世界でした」とされています。第1展示室には、そうしたあこがれの大奥を描いた作品が並べられていました。江戸時代から現在までに想像され理想化された大奥像です。会場を歩いて特に興味をそそられたのは、大奥の場面を描いた浮世絵版画でした。明治時代に楊洲周延ら主に男性絵師が描いたものです。それらは、大奥の女性たちの生活が実際にどのようなものであったかを垣間見せてくれるものではなく、絵師たちのジェンダー化された、一時のポジショナリティを表現したもののように感じました。近代の男性の視点から理想的な女性美を具象化し、たいていは自然界とその四季を背景に女性が描かれていました。

私はそうした錦絵を見て、大奥の女性たち自身の視点から彼女たちについてもっと知りたいと思いました。この大奥展は、「大奥の真実に迫り」、女性たちの生活の「喜び、怒り、悲しみ、幸せ」を伝えようとするものでしたが、この展示では女性たちの声は聴こえてこないでしょう。展示品は彼女たちの生活を示唆してはいましたが、彼女たちの日々の体験をほとんど語っていません。正室や側室、お付きの女性たちの小伝が展示品の近くに併記されていましたが、それは彼女たち自身についての記述ではなく、夫との関係を主とした人物紹介でした。したがって、大奥の女性たちの声を蘇らせる作業は、今後の歴史研究者に託された課題と思えました。

単一の物語を越えた見方を

Balawansuk Lynrah(東京カレッジ、ポストドクトラル・フェロー)

東京国立博物館の大奥展は、江戸時代の社会的・文化的構造のなかで生きた女性たちが公式にどう記憶されているのかを示すものでした。数ある物語のなかで私を捉えたのは吉子内親王でした。彼女は2歳で七代将軍家継と婚約し、家継の死後、生涯一人で暮らしました。この話に好奇心と不安を感じました。子どもがそうした一族の約束事に取り込まれてしまうことが何を意味するのか知りたいと思いました。

おとなはたいてい家族や制度をとおして、子どもはどう振る舞い、応答し、順応すべきかを方向づけます。吉子内親王の生も、おとなに方向づけられたものだったのでしょう。制度的慣習について、また、子どもが一族や公的生活、私的空間、より広い社会政治的文脈において果たす役割について、私は深く考えさせられました。子どもの生活は当時も今もしばしば周縁化され、おとなの期待と権威に丸め込まれるもののように思います。そう考えると、単一の物語を超えて、子どもの生を考えることができます。私たちは思索を促され、権力、ジェンダー、年齢、世代の歴史が子どものエージェンシーと権利に対する理解をどう決定づけているのかを問い直すことになります。

吉子内親王の肖像画を前にして、博物館という空間の限界と可能性について思いおこしました。展覧会は表現する場になることもありますが、好奇心をそそる空間を開きもします。吉子内親王についてもそうですが、博物館内の説明は限られたものであり、人生や経験の複雑さをすべて捉えることはできません。ですから、吉子内親王の物語は不十分だと感じました。とはいえ、そうした不十分さゆえに好奇心が掻き立てられます。すると博物館は展示空間を越えたものになります。疑問を投げかけ、資料を読み、展示品の向こうに何があるのか、現代世界ではどのような研究がふさわしいのかを考える出発点に博物館がなるのです。

人生ゲーム

Machi R. de Oliveira(東京大学大学院情報学環・学際情報学府、博士課程在籍)

江戸時代大奥の女性たちの生活を見事に描いた錦絵の数々を観ていくと、美的理想を象徴せんとした場面が繰り返し描かれていることに気づきます。その画像がコード化されて、当時の生活様式が目に焼きつきます。上野の国立博物館に展示された作品を観ようと、平日でも数千人が訪れていました。会場は混みあっていて、なかには列からはみ出して、巻き物やキャンバスに描かれた絵を一目見ようとする人もいました。人混みで絵がよく見えず、私はクレメント・グリーンバーグの言う「非反省的な享楽」を味わっていました。第1展示室では、錦絵の細部を読み取る時間はなく、作品が何を伝えようとしたのかつかめませんでした。すべてがただの娯楽装置にも見えましたが、最後にはそれでいいのだと思えました。展示品はどれも歴史の再現を企図したものにすぎないとわかったからです。ところが先に進むと、絵柄ではなく構造に見覚えのある展示品に出会いました。双六コーナーで足が止まり、それをよく見ようと人の流れにあらがっていました。私が双六を初めて知ったのは、大日本帝国による太平洋諸島の植民地化について研究していたときです。当時の双六を1つ取り上げ、日本の兵士や住民と比べて、島の先住民がどのような描かれ方をしているのかを分析しました。双六は、人生ゲームにやや似た中国由来のゲームで、プレイヤーは駒を進めて「上り」を目指します。日本にも琉球にも子どもの皇民化教育にまつわる双六がいろいろとあります。軍国主義を正当化する手段として、さまざまな双六が戦争を背景として作成されました。しかし、国立博物館で私が目を凝らしたのは女性の生活を描いた双六で、古くからの慣習や音曲の稽古など、さまざまな生活場面にわたり、結婚を最終ゴールとするものでした。サラ・アーメッド著『Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others』は、政治に限らず日常の官僚的・情緒的慣行をとおして、制度がいかに人種的規範やジェンダー規範を再生産していくかを論じています。ゲームのようなわかりやすい物で私たちは喜び、夢を抱きます。ただし双六の場合は、暴力的ではないとしても従属の一形態となる身体の慣行や儀式に人々を組み込んでイデオロギーを植えつけました。国立博物館の双六を見ると、儒教理念に沿ってたゆまず精進し、結婚をゴールとする理想的な女性が「形成」されていくのがわかります。私は、結婚をシスジェンダーにとっての勝利と位置づけた国家の過去に関心を寄せていますが、この国はいまだに同姓パートナーの結婚を認めていません。結局のところ、意外なことに、「非反省的な享楽」の代表格ともいえる展示品(双六)が真逆に作用し、私は日本におけるジェンダー役割とジェンダー規範の形成について思索を深めることになりました。